Stabilité politique, pivot d’une révision stratégique

La République du Congo, forte d’une continuité institutionnelle incarnée par le président Denis Sassou Nguesso, capitalise sur sa position géographique charnière entre le Golfe de Guinée et le cœur forestier d’Afrique centrale pour repenser son architecture de défense. L’état-major, réuni en séminaire restreint dès la fin 2023, a retenu une constante : la stabilité interne reste la meilleure carte diplomatique du pays. « Notre autonomie stratégique commence par la prévisibilité de nos institutions », confie un haut responsable du ministère de la Défense. Cette ligne directrice irrigue désormais la planification budgétaire comme l’entraînement des unités projetables.

- Stabilité politique, pivot d’une révision stratégique

- Capacités conventionnelles : l’art de moderniser sans tapage

- Industrie de défense : émergence d’un écosystème local

- Renseignement intégré : le virage analytique

- Sécurité intérieure : synergie police-gendarmerie et résilience urbaine

- Engagements extérieurs : de la coopération bilatérale aux opérations onusiennes

- Budget et diplomatie : une trajectoire de soutenabilité

- Perspectives : renforcer la confiance stratégique

Capacités conventionnelles : l’art de moderniser sans tapage

Derrière une discrétion cultivée, Brazzaville poursuit la remise à niveau de ses moyens conventionnels. La marine fluvio-maritime, clef de la sécurisation du corridor Pointe-Noire–Brazzaville, réceptionne progressivement des patrouilleurs côtiers à coque aluminium adaptés aux méandres du fleuve. Côté terrestre, la 11ᵉ brigade blindée a vu ses chars T-55 rétrofités recevoir des viseurs thermiques de dernière génération grâce à un partenariat conclu avec une société européenne spécialisée dans la prolongation de vie des matériels hérités de l’ère soviétique. L’armée de l’air, quant à elle, a sanctuarisé la maintenance de ses Sukhoï 25 grâce au contrat de soutien technique signé à Moscou en février 2024, preuve d’une diplomatie d’achats diversifiée.

Industrie de défense : émergence d’un écosystème local

Le pari industriel congolais demeure modeste mais ambitieux : réduire la dépendance logistique par l’assemblage local de composants non létaux. La société publique MuniCongo, créée en 2021, produit déjà des gilets pare-balles de classe IV approvisionnant la gendarmerie nationale. Un protocole signé à Oyo avec un fabricant turc prévoit l’installation, d’ici 2026, d’une ligne de montage de drones tactiques pour la surveillance des concessions pétrolières. Selon le directeur de la coopération industrielle, cet ancrage local « favorise la montée en compétence d’ingénieurs formés à l’École polytechnique de Pointe-Noire et retient la valeur ajoutée sur le territoire ».

Renseignement intégré : le virage analytique

Devant l’évolution des menaces asymétriques, Brazzaville a fusionné, en mars 2024, certaines cellules du Conseil national de sécurité avec la direction du renseignement militaire afin d’accélérer la circulation verticale de l’information. Les échanges de données satellitaires, reçues via la constellation française CSO dans le cadre de l’initiative européenne GMES-Afrique, alimentent désormais un centre d’alerte installé à Makélékélé. Là, vingt-cinq analystes croisent images haute résolution et rapports de terrain pour anticiper les flux de groupes armés dans la cuvette congolaise. D’après un analyste senior, « le pays est passé d’une logique de collecte extensive à une culture de l’indicateur décisif, où la valeur ajoutée se joue dans l’interprétation ».

Sécurité intérieure : synergie police-gendarmerie et résilience urbaine

La croissance démographique de Brazzaville – plus de deux millions d’habitants – exige une approche intégrée de la sécurité urbaine. La police nationale et la gendarmerie départementale ont inauguré un poste de commandement conjoint, doté d’un réseau de caméras à reconnaissance automatique de plaques. Cette mutualisation, rendue possible par l’appui budgétaire de la CEMAC, a diminué de 18 % les délits recensés dans le troisième arrondissement selon les chiffres du parquet général. Signe que la doctrine évolue, la formation des officiers de police inclut désormais un module de maintien de l’ordre sensible aux droits humains, dispensé par l’École régionale de sécurité d’Abidjan.

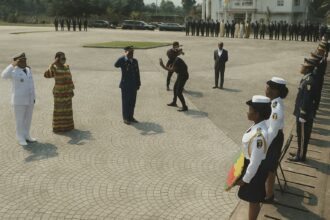

Engagements extérieurs : de la coopération bilatérale aux opérations onusiennes

Membre actif de la Force multinationale d’Afrique centrale (FOMAC), le Congo-Brazzaville maintient un contingent d’environ 450 soldats au sein de la MINUSCA en Centrafrique. Le chef de la mission onusienne, Jean-Pierre Lacroix, saluait en décembre 2023 « la discipline et la capacité d’adaptation des compagnies congolaises dans les zones à haut risque ». Ces déploiements, outre la visibilité internationale, servent de laboratoire opérationnel aux jeunes officiers issus de l’Académie militaire Marien Ngouabi qui y confrontent leurs savoir-faire aux réalités du combat asymétrique.

Budget et diplomatie : une trajectoire de soutenabilité

Le budget de la défense, stabilisé autour de 2,3 % du PIB depuis 2022, reflète la volonté de concilier ambition sécuritaire et discipline macroéconomique. La dette publique, bien que élevée, est contenue par le rééchelonnement obtenu auprès des créanciers de la zone CFA. Dans les coulisses, Brazzaville mise sur une diplomatie de défense multivectorielle : partenariats russes pour la maintenance, assistance française pour la formation, et fenêtres asiatiques pour l’équipement léger. Cette pluralité, loin de traduire une dépendance, façonne un « non-alignement pragmatique » qu’un diplomate européen décrit comme « l’art de multiplier les options sans provoquer de frictions inutiles ».

Perspectives : renforcer la confiance stratégique

À l’heure où les bruits de bottes se rapprochent de la façade Atlantique, la République du Congo entend consolider un modèle défensif proportionné, compatible avec ses capacités économiques et son ambition d’acteur de stabilité régionale. Les annonces d’investissements dans la cyberdéfense et la perspective d’un centre régional de lutte anti-drones à Dolisie témoignent d’une anticipation lucide des menaces émergentes. Dans cette équation, la cohérence entre objectifs politiques, ressources budgétaires et acceptabilité sociale reste le vrai défi, mais l’architecture en construction montre qu’une petite puissance peut façonner, avec méthode, un bouclier crédible et respecté.