Une disparition qui reconfigure la galaxie sécuritaire de Brazzaville

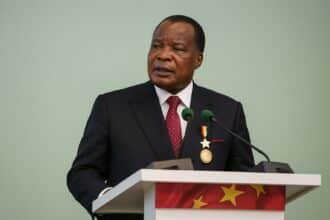

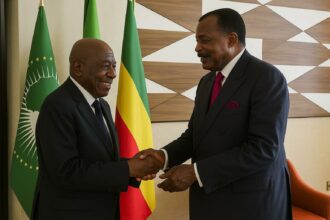

Le 25 juin, le Palais des congrès de Brazzaville s’est mué en sanctuaire républicain pour accueillir la dépouille de Martin Mberi, ancien ministre d’État et dernier secrétaire permanent du Conseil national du dialogue. Derrière l’apparat protocolaire, c’est un pan entier de l’architecture sécuritaire congolaise qui vient d’entrer dans le domaine mémoriel. En déposant une gerbe de fleurs, le président Denis Sassou N’Guesso a rappelé « soixante-cinq années d’amitié indéfectible » mais également l’éthique de service public qui aura animé son compagnon de route. Des chefs militaires aux diplomates accrédités, chacun a mesuré la vacance stratégique ouverte par cette disparition, tant l’homme savait lier impératifs de défense et exigences de réconciliation nationale.

- Une disparition qui reconfigure la galaxie sécuritaire de Brazzaville

- Du Brevet élémentaire aux commandes du Ministère de la Défense

- L’architecte discret du dialogue national permanent

- La guerre de 1997, l’absence qui pèse encore sur les casernes

- Quel héritage stratégique pour les forces armées congolaises ?

- La dimension diplomatique d’un homme de caserne

- Entre mémoire et anticipation : les défis post-Mberi

Du Brevet élémentaire aux commandes du Ministère de la Défense

Tout commence en 1960, sur les bancs du centre d’examen de Mbounda : deux adolescents planchent sur le Brevet élémentaire et scellent, presque malgré eux, un tandem appelé à façonner la vie politique congolaise. Lorsque Martin Mberi accède aux responsabilités, il apporte au ministère de la Défense une vision articulant professionnalisation des troupes et rationalisation budgétaire. Ses anciens collaborateurs se souviennent d’un ministre soucieux d’aligner l’entraînement sur les standards internationaux sans céder aux effets de vitrine. À l’orée des années 1990, alors que plusieurs pays africains multiplient les opérations de maintien de la paix, il prône l’interopérabilité et initie des cycles conjoints avec des partenaires angolais et gabonais, posant les jalons d’une doctrine régionale de sécurité coopérative.

L’architecte discret du dialogue national permanent

Lorsqu’il accepte, en 2011, de prendre les rênes du Conseil national du dialogue, certains y voient une préretraite dorée. Loin de l’image d’un poste honorifique, il transforme l’organe en plate-forme de médiation quasi permanente entre forces politiques, hiérarchie militaire et société civile. Les observateurs européens notent qu’il introduit un mécanisme de points de situation sécuritaire trimestriels, véritable innovation procédurale dans la sous-région. Pour lui, « la paix intérieure n’est jamais acquise ; elle se cultive dans la transparence et l’humilité », confiait-il à un groupe de diplomates accrédités à Brazzaville en février dernier.

La guerre de 1997, l’absence qui pèse encore sur les casernes

L’éloge funèbre prononcé par le professeur Charles Zacharie Bowao a ravivé un contresens historique : et si la guerre fratricide de juin 1997 avait pu être évitée ? À l’époque, Martin Mberi suivait un traitement médical en France. Ses proches racontent qu’il faisait déjà circuler des notes de cadrage, pressentant l’enlisement. À son retour, il se replie brièvement à Pointe-Noire avant de se voir confier, en coulisse, la tâche officieuse de rétablir des lignes de communication entre forces loyalistes et milices. Plusieurs officiers aujourd’hui retraités estiment que son sens aigu du rapport de force aurait pu anticiper la dérive confessionnelle du conflit et, peut-être, réduire l’embrasement de la capitale.

Quel héritage stratégique pour les forces armées congolaises ?

Sur le plan doctrinal, Mberi laisse deux textes fondamentaux : la note d’orientation sur la modernisation des Forces armées congolaises (1994) et la circulaire relative à la protection des infrastructures critiques (2014). Le premier document, encore consulté dans les écoles d’état-major, plaide pour une armée polyvalente, capable de basculer de la défense conventionnelle à la sécurisation intérieure sans dilution de la chaîne de commandement. Le second, plus technique, a structuré la création d’unités spécialisées dans la surveillance des pipelines et des installations portuaires, répondant aux attentes de l’industrie pétrolière. Ces acquis formels resteront, mais le nouvel exécutif devra veiller à ne pas dévoyer leur esprit, fondé sur la discipline budgétaire et la responsabilité politique.

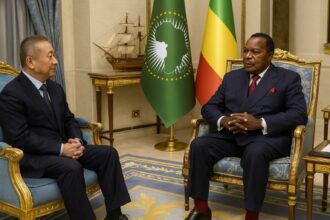

La dimension diplomatique d’un homme de caserne

Mberi n’opposait jamais défense et diplomatie. Dans les couloirs feutrés de l’Union africaine, il fut l’un des artisans de la Force africaine en attente, plaidant pour que Brazzaville contribue en officiers plutôt qu’en contingents de conscription. Sa méthode, décrite par un diplomate sénégalais comme « un style de persuasion patiente », consistait à arrimer la posture extérieure du Congo à la confiance intérieure. C’est ainsi qu’il obtint, en 2016, la désignation d’un officier congolais comme chef de la composante renseignement de la Mission de l’ONU au Mali, une première pour le pays.

Entre mémoire et anticipation : les défis post-Mberi

Tandis que la chapelle ardente se disperse, la question de la relève revient avec insistance. Le poste de secrétaire permanent du Conseil national du dialogue, clé de voûte du dispositif de pacification politique, nécessite un profil à la fois rompu aux arcanes militaires et capable de composer avec une opposition fragmentée. Par ailleurs, la lutte contre l’orpaillage clandestin sur la Sangha et la cybersécurisation des opérateurs énergétiques exigent une cohérence stratégique que l’autorité morale de Mberi facilitait. Sans ce pivot, Brazzaville devra peut-être formaliser, enfin, une législation de programmation militaire qui reste depuis quinze ans au stade d’avant-projet. Dans un pays où l’histoire militaire se confond souvent avec l’histoire politique, la disparition de Martin Mberi sonne comme un rappel cinglant : la stabilité n’est jamais une rente, elle se construit au quotidien, à force de compromis éclairés et de vigilance institutionnelle.