Coopération archivistique et diplomatie de la mémoire

En débarquant le 22 mai 2024 sur le tarmac de Pointe-Noire, les archivistes suisses emmenés par le professeur Alexander Keese savaient qu’ils s’aventuraient au-delà d’un simple chantier de restauration. Leur venue s’inscrit dans un partenariat signé en janvier entre le ministère congolais des Affaires culturelles et l’Université de Genève, partenariat immédiatement relayé par le Fonds national suisse pour la recherche scientifique, lequel a débloqué 480 000 CHF pour trois ans (FNS, communiqué du 14 mai 2024). Cet engagement fait suite à la recommandation de l’UNESCO, qui, dans son appel du 23 avril 2024 au programme « Mémoire du monde », a classé les archives coloniales d’Afrique centrale parmi les douze collections les plus menacées au monde (UNESCO, 23 avril 2024).

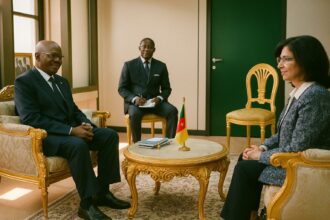

La diplomatie helvétique y voit un instrument de soft power fondé sur l’expertise scientifique plutôt que sur l’aide budgétaire. « La conservation des documents est une façon d’investir dans la stabilité politique régionale », résume Nicolas Randin, chef de mission adjoint à l’ambassade de Suisse à Kinshasa, interrogé par swissinfo.ch le 29 mai 2024. Pour Brazzaville, l’enjeu est tout aussi stratégique : doter le pays d’une mémoire administrative consolidée, susceptible de nourrir ses revendications foncières et pétrolières face à ses voisins du Golfe de Guinée.

Des fonds documentaires menacés par le climat littoral

Au siège de l’ancienne préfecture, à deux pas de l’océan, l’hygrométrie dépasse régulièrement 90 %, favorisant moisissures et insectes xylophages. Selon l’Agence congolaise de météorologie, les marées de submersion enregistrées en février et mars ont gagné quinze centimètres par rapport à la moyenne 2010-2020 (bulletin ACM, 4 mars 2024). Ce micro-climat accélère la dégradation des papiers minces produits durant la période d’autonomisation, quand l’administration manquait d’encre et de supports durables.

Depuis 2017, plus de vingt-cinq mille dossiers ont déjà été décontaminés, numérisés à 600 dpi puis conditionnés dans des boîtes sans acide. L’actuelle mission cible encore dix-huit mille actes de l’ère des grands projets pétroliers (1972-1997). D’après la directrice adjointe du Centre national des archives, Lydie Noëlle Ntsoumou, « un tiers des documents consultés étaient illisibles en 2020 ; si rien n’est fait, c’est l’équivalent de soixante années de politiques publiques qui disparaîtront » (déclaration à Radio-Télé Congo, 31 mai 2024).

Les enjeux de gouvernance et de souveraineté documentaire

Au-delà de la restauration, la question centrale demeure celle de la propriété intellectuelle des copies numériques. Un mémorandum signé le 26 mai 2024 prévoit que les masters haute définition restent hébergés sur des serveurs suisses mais que la République du Congo en conserve la souveraineté exclusive. En cas de litige, la juridiction prévue est celle de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, une clause saluée par l’ONG Archivistes sans Frontières dans son note de veille du 1ᵉʳ juin 2024.

L’accord crée également un comité mixte chargé d’ouvrir, d’ici octobre, une salle de lecture virtuelle. Cette disposition répond aux griefs formulés par plusieurs chercheurs congolais qui dénonçaient un « exil numérique » des sources. Pour le politologue Brice Gombé, cité par Jeune Afrique le 3 juin 2024, « l’accès local aux données est aussi important que la conservation physique ; il en va de la capacité des universités congolaises à produire leur propre récit historique ».

Soft power helvétique et projection académique

La Confédération suisse investit depuis dix ans dans la diplomatie scientifique, misant sur la haute valeur de ses centres de recherche pour consolider son image internationale. La dotation accordée au projet congolais s’inscrit dans le pilier « Science & Sustainability » du plan stratégique 2024-2028 du Département fédéral des affaires étrangères, présenté au Parlement le 7 février 2024. Le professeur Keese y voit un moyen de former une génération de doctorants africains à la science ouverte et à l’archivistique numérique, tout en renforçant les partenariats Sud-Nord.

Du côté congolais, l’initiative offre un laboratoire grandeur nature à l’École nationale d’administration. Le ministre de la Fonction publique, Firmin Ayessa, a annoncé le 30 mai 2024 que la numérisation des registres coloniaux servirait de modèle pour moderniser l’état civil et sécuriser le cadastre. Une perspective qui séduit la Banque mondiale, actuellement en négociation avec Brazzaville pour un prêt de 45 millions de dollars destiné à la gouvernance électronique (communiqué Banque mondiale, 27 mai 2024).

Vers un modèle pérenne de patrimonialisation africaine

Alors que de nombreuses archives publiques africaines demeurent fragilisées par l’humidité, les conflits ou l’austérité budgétaire, l’expérience de Pointe-Noire pourrait servir de matrice régionale. Le Conseil international des archives a d’ores et déjà inscrit le projet à l’ordre du jour de sa conférence annuelle d’Addis-Abeba, prévue en octobre, afin d’en extraire des lignes directrices. Pour la chercheuse angolaise Celma Paiva, interrogée par The Guardian le 2 juin 2024, « l’appropriation communautaire est essentielle ; il faut passer du sauvetage ponctuel à la patrimonialisation partagée ».

Le chantier qui se poursuit cet été ne mettra pas fin aux vicissitudes climatiques ni aux tensions mémorielles, mais il incarne une diplomatie pragmatique où la poussière des rayonnages devient matière première de la coopération. Dans une Afrique centrale marquée par la concurrence de multiples acteurs, la Suisse, puissance sans littoral ni passé colonial direct, trouve là un espace singulier pour projeter ses valeurs de neutralité et de durabilité, tandis que le Congo affirme sa souveraineté documentaire. De Pointe-Noire à Genève, l’archive redevient ainsi acteur à part entière de la politique internationale.