L’annonce d’une candidature sans surprise secoue le paysage sécuritaire

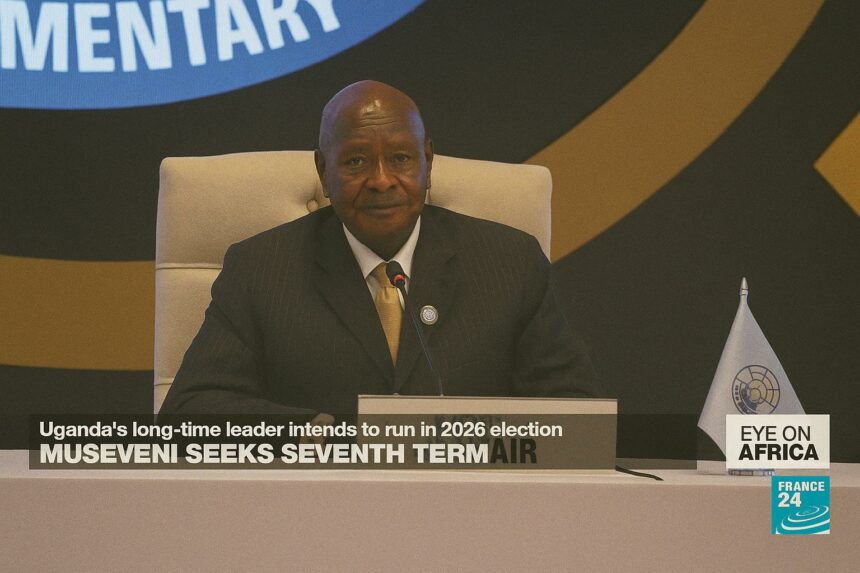

Dans un discours sobrement mis en scène au siège du Mouvement de résistance nationale, Yoweri Museveni, quatre-vingts ans, a confirmé qu’il briguerait en 2026 un septième mandat. Le caractère officiel de la déclaration cache mal le message implicite adressé à la communauté diplomatique : le statu quo sécuritaire prime sur toute alternance politique. En trente-huit ans de règne, le chef de l’État a perfectionné l’art de faire rimer calendrier électoral et démonstration de force, mobilisant l’ensemble de l’architecture de défense pour canaliser le débat public.

- L’annonce d’une candidature sans surprise secoue le paysage sécuritaire

- Un fauteuil verrouillé par l’appareil sécuritaire

- Les Forces de défense du peuple ougandais, colonne vertébrale du régime

- Une diplomatie militaire régionale au service de la légitimité

- L’opposition, cible d’une doctrine de contre-insurrection politique

- Le dilemme des partenaires occidentaux face au septième mandat

- Quel horizon pour la sécurité intérieure et la stabilité régionale

La Constitution, amendée à deux reprises pour supprimer successivement la limitation des mandats et l’âge plafond, illustre une emprise institutionnelle nourrie par l’appareil coercitif. « Chaque échéance fonctionne comme une manœuvre militaire en terrain politique », confie un diplomate africain en poste à Addis-Abeba. Les premières patrouilles conjointes armée-police à Kampala traduisent déjà cette militarisation préventive du processus électoral.

Un fauteuil verrouillé par l’appareil sécuritaire

L’architecture sécuritaire ougandaise superpose structures civiles et militaires au service de la permanence présidentielle. La Special Forces Command, unité d’élite historiquement commandée par le fils du chef de l’État, le général Muhoozi Kainerugaba, assure la garde rapprochée du palais mais aussi le contrôle des nœuds stratégiques, du principal aéroport aux terminaux pétroliers du lac Albert. Les forces de police, placées sous l’autorité du général Kale Kayihura jusqu’en 2018 puis restructurées, se voient confier la gestion du maintien de l’ordre, tandis que les renseignements intérieurs quadrillent les réseaux sociaux et les radios communautaires.

Cette segmentation apparente masque une loyauté unique : toutes les chaînes de commandement remontent à la présidence. Les budgets, partiellement classifiés, échappent au regard du Parlement, privant l’opposition de tout levier de contrôle. Selon un ancien officier de la Uganda People’s Defence Force (UPDF), le secret budgétaire alimente une économie parallèle, où primes et promotions servent de ciment politique.

Les Forces de défense du peuple ougandais, colonne vertébrale du régime

Avec près de 46 000 militaires d’active, la UPDF affiche une modernisation régulière, tirant profit de contrats avec la Russie pour les hélicoptères d’attaque Mi-24 et d’accords israéliens pour des drones de reconnaissance Hermes-450. Ces équipements ne répondent pas seulement à des exigences extérieures ; ils participent d’une stratégie de dissuasion interne. Les exercices annuels « Ushirika » mettent en scène des scénarios de contre-insurrection urbaine calés sur les cartes électorales des grandes villes.

La réforme de 2022, créant une cinquième division territoriale orientée vers la protection des infrastructures pétrolières, démontre la porosité entre intérêts économiques et défense. Les officiers déployés dans l’Albertine Graben sont aussi chargés de surveiller les bastions de l’opposition dans l’ouest du pays. L’armée se positionne ainsi en garant autant de la stabilité macroéconomique que de la continuité politique.

Une diplomatie militaire régionale au service de la légitimité

Kampala revendique un rôle de « gendarme » dans la Corne de l’Afrique, engagement illustré par le déploiement de 1 000 soldats en Somalie sous bannière de l’UA puis par la récente participation à la force est-africaine en République démocratique du Congo. Cette projection extérieure fait double emploi : elle consolide la réputation professionnelle de la UPDF et fournit au régime un capital diplomatique auprès de Washington et Bruxelles, principaux bailleurs des opérations de paix.

Dans les chancelleries occidentales, l’argument de la stabilité régionale pèse lourd. « L’Ouganda demeure un partenaire clé dans la lutte antiterroriste », rappelait en mai un officiel américain à Nairobi. Cette convergence d’intérêts limite la portée des critiques sur les restrictions de l’espace politique interne, donnant au président sortant une marge de manœuvre notable.

L’opposition, cible d’une doctrine de contre-insurrection politique

Depuis 2020, plus de cinquante rassemblements de l’opposition ont été interdits pour motif de sécurité sanitaire, puis pour menaces à l’ordre public. Les arrestations de figures comme Bobi Wine et la surveillance électronique systématique des partis minoritaires témoignent d’une adaptation fine des méthodes de contrôle. Le ministère de l’Intérieur a officiellement acquis un système israélien de forensique téléphonique, permettant l’extraction de données chiffrées ; des organisations de défense des droits humains l’assimilent à un outil de neutralisation civique.

La rhétorique officielle assimile toute contestation à un risque d’insurrection similaire à celui des guerres de brousse des années 1980. Cette narration, diffusée dans les académies militaires, légitime la mobilisation d’unités lourdement équipées lors de simples meetings politiques, brouillant la frontière entre maintien de l’ordre et action de combat.

Le dilemme des partenaires occidentaux face au septième mandat

Les bailleurs bilatéraux affichent une prudence calculée. L’Union européenne, premier contributeur au budget de la police ougandaise en matière de formation, a suspendu pour la forme certaines enveloppes liées aux droits humains, tout en conservant les fonds destinés à la lutte contre l’instabilité transfrontalière. Washington suit une ligne similaire : des sanctions ciblées frappent quelques généraux, mais l’assistance militaire demeure. Cette stratégie du « naming and shaming » sans rupture d’aide nourrit à Kampala le sentiment que la communauté internationale privilégie la sécurité régionale à l’évolution démocratique.

Cette ambiguïté renforce la confiance du cercle présidentiel dans la viabilité d’un nouveau mandat. D’autant que la manne pétrolière attendue dès 2025 promet de financer de nouvelles dépenses sécuritaires et de limiter la dépendance budgétaire extérieure.

Quel horizon pour la sécurité intérieure et la stabilité régionale

À court terme, l’appareil sécuritaire devrait contenir toute contestation majeure. Toutefois, la personnalisation extrême du pouvoir laisse planer le risque d’une crise de succession brutale, susceptible d’embraser une région déjà fragilisée par les conflits du Nil. Plusieurs analystes soulignent que la transition politique, si elle est improvisée, pourrait fracturer la chaîne de commandement militaire et ouvrir la voie à des rivalités claniques.

La préservation de la stabilité ougandaise dépendra donc moins des résultats chiffrés du scrutin que de la capacité du régime à institutionnaliser une alternance sécurisée. Faute de quoi la diplomatie ougandaise pourrait voir se fissurer le capital de confiance patiemment construit au sein de l’Union africaine et des partenariats antiterroristes.