Une longévité adossée aux galons

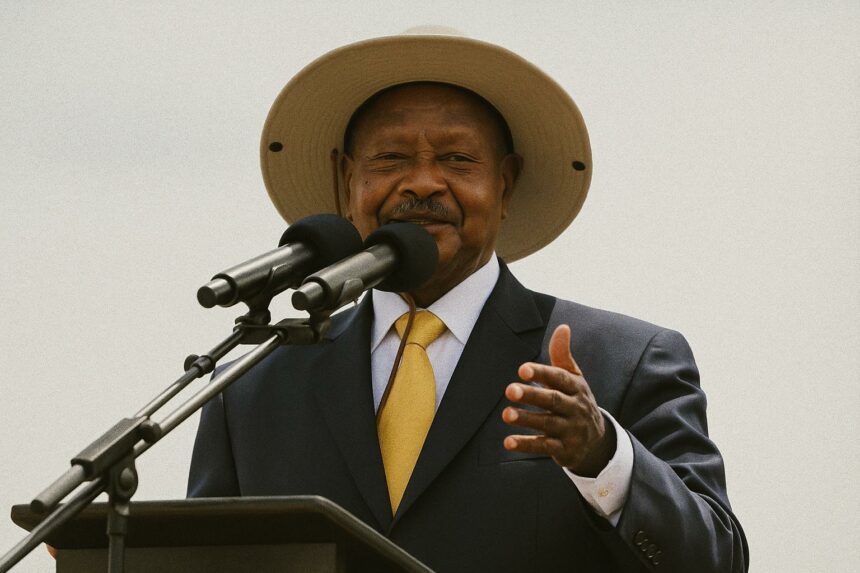

Lorsque Yoweri Kaguta Museveni annonce, depuis le siège du Mouvement de résistance nationale, son intention de briguer un septième mandat, il ne parle pas seulement en chef d’État mais en commandant suprême. Élevé dans la guérilla puis intronisé en 1986 aux accents d’un africanisme martial, le président ougandais a toujours présenté sa légitimité comme le produit d’une victoire militaire. Quatre décennies plus tard, cette matrice demeure : l’armée – rebaptisée Uganda People’s Defence Forces (UPDF) – est l’ossature de son régime. Les promotions internes révèlent une fidélité codifiée : les généraux de la « classe de Luwero », dont les parcours se confondent avec la longue guerre civile, occupent les postes clés au quartier général de Mbuya.

Le bouclier sécuritaire, clef de voûte du système

En amont du scrutin de 2026, Kampala réactive le triptyque répression, veille numérique, action psychologique. Le Internal Security Organisation, longtemps cantonné au contre-espionnage, s’est vu confier la surveillance des réseaux sociaux grâce à une infrastructure saisie auprès d’entreprises chinoises. L’Uganda Police Force, de son côté, a reçu en 2023 un lot de véhicules blindés Streit Typhoon et un contingent de drones quadricoptères pour le contrôle des rassemblements. « La maîtrise de la rue reste prioritaire », confie un officier supérieur sous couvert d’anonymat. Les exercices conjoints menés au camp de Kaweweta simulent désormais des scénarios de protestations urbaines plutôt que des opérations frontalières.

Un complexe militaro-industriel en construction

Si l’Ouganda demeure dépendant des importations, la National Enterprise Corporation multiplie les co-entreprises : assemblage de véhicules Otokar avec la Turquie, cartoucherie modernisée à Nakasongola, atelier de maintenance des hélicoptères Mi-17. Derrière l’argument de souveraineté technologique se cache une logique politique : sécuriser des rentes pour la haute hiérarchie et créer des bastions électoraux dans les districts hébergeant les usines. Les contrats sont souvent attribués à des sociétés proches du cercle familial, à commencer par celles dirigées par Muhoozi Kainerugaba, conseiller présidentiel et prétendant putatif à la succession.

Oppositions sous état d’urgence permanent

La candidature de Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine, illustre la fracture générationnelle : face à un président octogénaire, une jeunesse urbaine galvanisée par la pop-culture réclame « People Power ». Mais la marge de manœuvre reste étroite. La loi de 2024 autorisant les tribunaux militaires à juger les civils – officiellement pour limiter le terrorisme – a déjà justifié l’arrestation de douze militants de la National Unity Platform. L’ancien colonel Kizza Besigye, figure historique de l’opposition, comparaît quant à lui devant la cour martiale de Makindye pour « incitation à l’insubordination ». À chaque fois, les audiences sont précédées de déploiements massifs de la Special Forces Command, unité d’élite placée sous la coupe de la présidence.

Effets d’onde dans la région des Grands Lacs

Le maintien de Museveni au pouvoir intéresse Nairobi autant que Kigali. Les forces ougandaises constituent depuis 2007 un pilier de l’AMISOM, rebaptisée ATMIS, en Somalie ; plusieurs bailleurs, États-Unis et Union européenne en tête, saluent une « contribution stabilisatrice ». Cette fonction de fournisseur de sécurité extérieure offre à Kampala un parapluie diplomatique : aucune capitale occidentale ne souhaite voir les contingents ougandais lever le camp. Dans la crise actuelle à l’Est de la RDC, l’UPDF demeure également engagée contre les milices ADF ; un retrait abrupt fragiliserait les couloirs logistiques vers le port kényan de Mombasa. En coulisse, ces arguments neutralisent partiellement les critiques sur la gouvernance interne.

2026 : stabilité garantie ou fatigue sécuritaire ?

Les projections des instituts de sondage locaux, lorsque leurs données ne sont pas saisies par la censure, accordent encore une majorité confortable au NRM. Toutefois, la dépendance accrue du régime à la coercition génère un coût opérationnel croissant : les opérations de maintien de l’ordre ont englouti 12 % du budget national 2023-2024, contre 8 % cinq ans plus tôt. Plusieurs officiers à la retraite alertent sur l’« usure morale » que provoque la surveillance continue de la population. « Aucune armée n’est conçue pour régenter indéfiniment la politique intérieure », rappelle le professeur de stratégie militaire Charles Othieno lors d’une conférence à l’université de Makerere. Reste que, pour l’instant, la verticalité du commandement et l’absence d’alternative crédible verrouillent le système.