Une architecture pénale remodelée au profit de l’exécutif

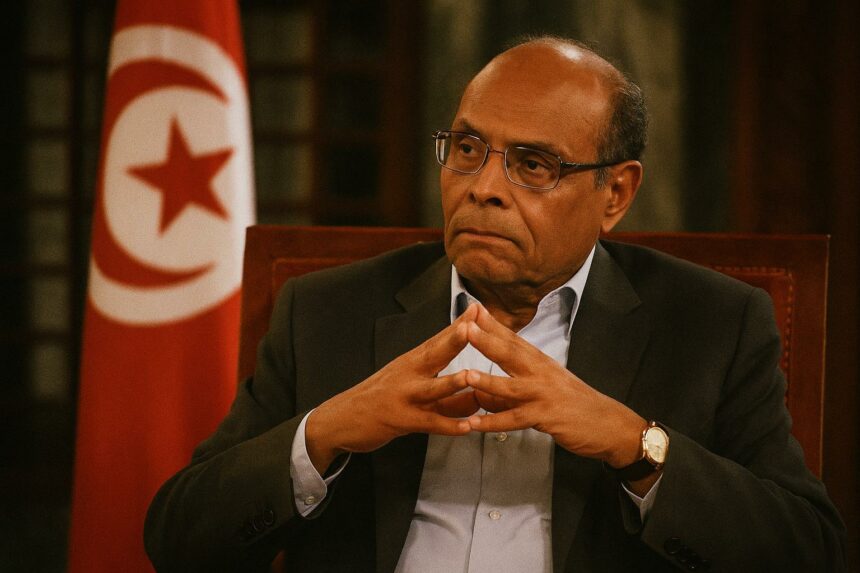

Depuis le coup de force institutionnel de juillet 2021, le code pénal tunisien a été amendé à un rythme qui surprend même les juristes les plus aguerris. La définition élargie du « complot contre la sûreté de l’État » couvre désormais la simple critique publique, conférant au parquet l’initiative quasi illimitée de poursuites. Les peines prononcées contre l’ancien président Moncef Marzouki, l’avocat Abderrazak Kilani ou encore le syndicaliste Hattab Ben Othman ont valeur de jurisprudence politique : la défense de l’ordre public prime sur le droit à la dissidence. Un magistrat ayant requis l’anonymat admet que « les réquisitions sont rédigées en amont par le cabinet présidentiel ». L’indépendance judiciaire, conquête emblématique de la révolution de 2011, vacille sous la pression d’un exécutif qui assume dorénavant une lecture sécuritaire du droit.

- Une architecture pénale remodelée au profit de l’exécutif

- Justice et forces de sécurité : la chaîne de commandement resserrée

- La fonction renseignement, pivot de la répression cognitive

- Conditions carcérales : un continuum coercitif

- Le calcul stratégique de Carthage face aux partenaires occidentaux

- Entre résistance civile et perspective sécuritaire régionale

Justice et forces de sécurité : la chaîne de commandement resserrée

Le ministère de l’Intérieur, fusionné de facto avec la présidence dans la pratique quotidienne, supervise la police judiciaire, la Garde nationale et, de plus en plus, la justice militaire. La compétence de cette dernière a été étendue aux civils pour des infractions aussi larges que « atteinte au prestige de l’institution ». Cette centralisation réduit la pluralité des centres de décision et fait de la salle d’audience le prolongement du commissariat. De hauts gradés confient que la priorité opérationnelle n’est plus la lutte contre les cellules djihadistes dans les montagnes de Kasserine mais la « pacification de la sphère civile ». Les budgets alloués aux unités de maintien de l’ordre ont augmenté de 23 % tandis que ceux destinés aux programmes de déradicalisation stagnent, révélant un déplacement de l’effort de sécurité vers la gestion du dissentiment intérieur.

La fonction renseignement, pivot de la répression cognitive

Un volet moins visible renforce ce dispositif : le renseignement intérieur. La Direction générale de la sûreté nationale, réorganisée en 2022, mutualise désormais bases de données fiscales, judiciaires et télécoms, sans véritable contrôle parlementaire. Les interceptions autorisées par décret présidentiel peuvent être prolongées de trois mois renouvelables, conférant une surveillance rapprochée aux opposants et aux journalistes. Un ancien officier de la Direction du renseignement technique raconte que « la collecte n’est plus guidée par l’indice de menace mais par la notoriété de la cible ». L’université et la société civile, jadis incubateurs du pluralisme tunisien, deviennent des terrains d’observation permanente, ce qui engendre une autocensure rampante et un exil intellectuel préoccupant pour la vitalité démocratique.

Conditions carcérales : un continuum coercitif

Le traitement infligé aux détenus politiques complète la stratégie de dissuasion. Privation de sommeil, lumières allumées vingt-quatre heures sur vingt-quatre et rotations de codétenus au passé violent visent à briser psychologiquement les figures médiatiques les plus influentes, telles que l’avocate Sonia Dahmani ou l’économiste Khayem Turki. Les ONG qui ont pu accéder à la prison de Mornaguia relèvent une surpopulation de 190 % et l’absence de séparation entre prévenus et condamnés, contraires au droit international. Cette réalité transforme l’emprisonnement en prolongement tactique de l’enquête, chaque détenu devenant un vecteur potentiel d’aveux ou de reniements publics.

Le calcul stratégique de Carthage face aux partenaires occidentaux

En dépit de ces dérives, la Tunisie continue de bénéficier d’une coopération sécuritaire active avec l’Union européenne et les États-Unis, motivée par la gestion des flux migratoires et la prévention terroriste au Sahel. Carthage mise sur cette interdépendance pour contenir les critiques diplomatiques. Lors de la visite du chef de la diplomatie européenne en juin 2023, Kaïs Saïed a opposé une fin de non-recevoir à toute conditionnalité démocratique, arguant que la stabilité du flanc sud méditerranéen l’emporte sur les préoccupations relatives aux droits humains. Cette posture, si elle garantit l’afflux d’équipements et de formations, contribue à pérenniser un état d’exception normalisé.

Entre résistance civile et perspective sécuritaire régionale

Face à une opposition fragmentée, la société civile tunisienne cherche de nouveaux relais, notamment auprès des chancelleries encore sensibles à l’argument des libertés fondamentales. Des magistrats révoqués réfléchissent à porter plainte devant la Cour africaine des droits de l’homme, tandis que des militants envisagent des campagnes de boycott ciblé contre les entreprises publiques. L’enjeu dépasse la seule Tunisie : la doctrine Saïed, fondée sur la criminalisation de la critique, pourrait inspirer d’autres régimes maghrébins confrontés à un mécontentement social aigu. Dans ce contexte, la défense des libertés intellectuelles devient un élément de sécurité collective au même titre que la lutte contre le terrorisme.