Trois années d’entente stratégique saluées au Palais du Peuple

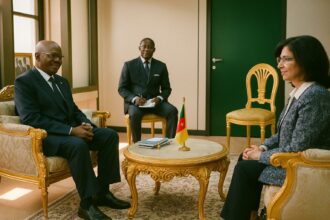

Dans le salon feutré du Palais du Peuple, l’accolade protocolaire entre le chef de l’État congolais et l’ambassadeur sortant des États-Unis, Eugene Young, a scellé trois années d’un dialogue que les deux capitales qualifient désormais de « franc et constructif ». Nommé en 2021, le diplomate américain laisse derrière lui une empreinte dominée par la densification des échanges militaires et la montée en puissance d’initiatives conjointes axées sur la stabilité régionale. De l’avis de plusieurs chancelleries présentes à Brazzaville, la tonalité des adieux illustre la solidité d’une relation bilatérale dont la dimension défense est devenue, pour Washington comme pour Brazzaville, un levier incontournable de diplomatie d’influence.

- Trois années d’entente stratégique saluées au Palais du Peuple

- Une coopération sécuritaire graduelle, du conseil tactique à l’interopérabilité

- Partage de renseignement : un outil dissuasif face aux menaces transfrontalières

- Diplomatie climatique et défense verte : l’argument environnemental

- Gestion des flux migratoires : le paramètre sécuritaire d’un dialogue sensible

- Aide humanitaire et résilience sécuritaire : un continuum opérationnel

- Perspectives post-Young : continuité pragmatique et attentes congolaises

- Une relation bilatérale ancrée dans la stabilité régionale

Une coopération sécuritaire graduelle, du conseil tactique à l’interopérabilité

Au fil du mandat d’Eugene Young, les programmes de coopération militaire se sont étoffés, passant d’un simple échange d’expertise à un véritable compagnonnage opérationnel. Des officiers congolais ont ainsi été intégrés aux formations de l’International Military Education and Training, tandis que des éléments américains ont appuyé l’état-major congolais dans la planification d’exercices conjoints, dont l’édition régionale d’« Obangame Express » dédiée à la sûreté maritime dans le golfe de Guinée. Si l’arsenal congolais reste modeste, la montée en compétence de ses cadres, notamment dans la surveillance côtière et la lutte contre la piraterie, est fréquemment citée par le Bureau de coopération sécuritaire de l’ambassade comme un « gain capacitaire tangible ».

Partage de renseignement : un outil dissuasif face aux menaces transfrontalières

L’environnement sécuritaire d’Afrique centrale, marqué par la porosité des frontières du bassin du Congo et l’activisme de groupes armés dans la région des Grands Lacs, a poussé Brazzaville à renforcer ses mécanismes de renseignement. Sous l’égide de l’ambassade américaine, plusieurs ateliers confidentiels ont permis de familiariser les analystes congolais aux méthodologies américaines de fusion de données. Ce transfert de savoir-faire, présenté comme un pilier de la lutte contre les flux illicites – armes légères, faune protégée, minerais stratégiques – conforte la position du Congo comme plateforme diplomatique de dialogue, plutôt qu’arène de confrontation.

Diplomatie climatique et défense verte : l’argument environnemental

Dans un pays dont la forêt équatoriale stocke des gigatonnes de carbone, la dimension environnementale de la coopération États-Unis-Congo ne pouvait être ignorée. Eugene Young a soutenu la création d’un groupe de travail bilatéral associant militaires, gardes-parcs et scientifiques pour cartographier les pressions anthropiques sur la cuvette congolaise. Des drones à double usage, financés par le Programme d’assistance humanitaire du Pentagone, survolent désormais les réserves du nord pour détecter les camps de braconniers. En articulant protection des écosystèmes et sécurité intérieure, la diplomatie américaine a ouvert la voie à ce que certains experts décrivent comme une « défense verte » en gestation.

Gestion des flux migratoires : le paramètre sécuritaire d’un dialogue sensible

Dans sa déclaration d’adieu, le diplomate a cité les migrations illégales vers le territoire américain comme un sujet d’attention partagé. Derrière la formule, les spécialistes identifient un volet sécuritaire plus large : lutte contre les filières de traite humaine et contrebande de documents de voyage. Des sessions de formation dispensées à la Police de l’air et des frontières congolaises ont renforcé la détection de faux papiers, tandis que les États-Unis financent un système de collecte biométrique sur les principaux points d’entrée. La mesure, sobrement qualifiée d’« amélioration des capacités », vise à contenir les risques d’infiltration de réseaux criminels transnationaux tout en favorisant la mobilité légale des étudiants et chercheurs congolais vers les campus américains.

Aide humanitaire et résilience sécuritaire : un continuum opérationnel

Au cours des trois dernières années, quelque 4,5 millions de dollars d’assistance humanitaire américaine ont soutenu la réponse congolaise aux inondations répétées dans la Likouala et aux aléas sanitaires. Pour l’ambassade, ces actions ne relèvent pas d’une philanthropie déconnectée des enjeux militaires : en prévenant le déplacement massif de populations et la compétition pour les ressources, l’aide réduit la probabilité de tensions intercommunautaires exploitables par des groupes armés. Cette approche, souvent qualifiée de Whole-of-Government par Washington, s’inscrit dans la doctrine congolaise de sécurité humaine prônée par le ministère de la Défense nationale.

Perspectives post-Young : continuité pragmatique et attentes congolaises

Alors que le département d’État s’apprête à nommer son successeur, Brazzaville affiche le souhait d’une coopération « plus technologique », selon un cadre du ministère des Affaires étrangères. Les autorités congolaises espèrent bénéficier du savoir-faire américain en cybersécurité pour protéger les infrastructures critiques de la capitale économique, Pointe-Noire, et sécuriser les nouvelles liaisons haut débit essentielles au commandement opérationnel. De son côté, Washington envisage de renforcer la dimension maritime et d’accompagner l’industrialisation naissante du secteur de la défense congolais, notamment dans la maintenance navale.

Une relation bilatérale ancrée dans la stabilité régionale

À l’heure où Eugene Young s’envole vers de nouvelles fonctions, son évaluation finale de la coopération avec Brazzaville se veut optimiste : « Je souhaite la prospérité, la sécurité, une société et une économie plus ouvertes pour tous les citoyens de ce beau pays ». Ce vœu traduit la conviction partagée que la stabilité du Congo demeure un socle pour la paix en Afrique centrale. Dans cette équation, la modernisation des forces congolaises, l’amélioration du renseignement et la diplomatie environnementale forment un triptyque stratégique que son successeur aura pour mission de consolider, sans rupture ni précipitation, mais avec la vigilance propre aux partenaires de long terme.