Une géographie au service de la projection fluviale

Sise au cœur de l’Afrique centrale, la République du Congo dispose d’un atout géostratégique rarement souligné : la maîtrise de l’axe Congo-Oubangui qui irrigue près de 4 000 kilomètres de voies navigables. Les états-majors congolais ont depuis plusieurs années inscrit cette profondeur fluviale au rang de leurs priorités opérationnelles, considérant que le contrôle des rivières constitue le meilleur garant de la liberté de circulation des marchandises et, partant, de la stabilité intérieure. L’escadron fluvial basé à Brazzaville a ainsi bénéficié d’une remise à neuf de ses vedettes rapides, capables de patrouiller jusqu’à Bangui. « La densité du trafic marchand impose une veille permanente aussi bien douanière que militaire », confiait récemment un officier de la Marine nationale, soulignant la complémentarité croissante entre missions de souveraineté et lutte contre les trafics illicites.

- Une géographie au service de la projection fluviale

- Modernisation calibrée des forces terrestres

- La diplomatie énergétique comme levier sécuritaire

- Partenariats stratégiques et diversification des équipements

- Sécurisation intérieure et résilience sociétale

- Un équilibre budgétaire sous surveillance internationale

- Perspectives régionales et rôle stabilisateur

Modernisation calibrée des forces terrestres

Sans chercher la démesure, le haut commandement a privilégié ces cinq dernières années une approche incrémentale de montée en gamme. Le remplacement progressif des transports de troupe de génération soviétique par des véhicules blindés multi-rôles d’origine sud-africaine répond à un double impératif : accroître la mobilité tactique dans les zones forestières et réduire la dépendance logistique externe. Dans le même temps, l’École militaire interarmées de Pointe-Noire a revu ses cursus, injectant davantage de modules dédiés au commandement interarmes et à la coopération civilo-militaire. L’objectif, selon le général de brigade Charles Oba, est de « former des cadres aptes à traiter la sécurité comme un continuum allant du renseignement humanitaire à l’appui de population en cas de crue du fleuve ».

La diplomatie énergétique comme levier sécuritaire

La manne pétrolière – près de 60 % des recettes d’exportation – irrigue désormais de façon plus lisible le budget de la Défense. Le dernier collectif budgétaire, adopté à l’unanimité par la Chambre basse, consacre un pourcentage stable mais mieux fléché aux infrastructures de soutien : réhabilitation de la piste de l’aéroport militaire Maya-Maya, acquisition de stations radar mobiles pour couvrir les plateformes offshore, création d’une cellule conjointe Armée-Forces de police pétrolière. Cette articulation entre diplomatie énergétique et sécurité permet à Brazzaville d’offrir aux majors des gages de protection, tout en finançant, sans brusquer les équilibres macro-économiques, la modernisation de ses moyens d’action.

Partenariats stratégiques et diversification des équipements

La signature en 2023 d’un accord de coopération militaire avec la Turquie a fait couler beaucoup d’encre dans les cercles diplomatiques. Loin de s’inscrire dans une logique d’alignement, Brazzaville assume une diversification pragmatique de ses fournisseurs, combinant l’héritage matériel russe, les savoir-faire français en matière de formation, et l’offre compétitive d’industriels émergents. Des drones tactiques légers, livrés par une société turque, effectuent aujourd’hui des missions de cartographie des zones inondables du bassin du Kouilou. En parallèle, un programme conjoint avec l’Italie porte sur la maintenance lourde des hélicoptères de transport Puma, clé de voûte des opérations d’évacuation sanitaire en forêt dense. Cette approche modulaire préserve la souveraineté décisionnelle du pays tout en lui ouvrant l’accès aux technologies duales – civiles et militaires – nécessaires à sa résilience.

Sécurisation intérieure et résilience sociétale

Au-delà du strict appareil militaire, la sécurité intérieure fait l’objet d’une réforme méticuleuse. Le Centre national de renseignement (CNR) a consolidé ses bureaux régionaux, dotés de capacités de fusion de données inspirées des standards Interpol. La police républicaine, pour sa part, expérimente à Brazzaville un système de vidéosurveillance urbaine dont les serveurs sont hébergés localement, gage de souveraineté numérique. Les premiers retours font état d’une baisse de 12 % des vols à main armée sur l’avenue de la Paix. Parallèlement, le ministère de la Jeunesse pilote un programme de pré-recrutement civique offrant aux 18-25 ans une initiation aux premiers secours et aux techniques de résilience communautaire. L’idée, note une note interne consultée par notre rédaction, est « d’ancrer la culture de sûreté dans la société, afin que la force publique intervienne en appui plutôt qu’en substitution ».

Un équilibre budgétaire sous surveillance internationale

Le Fonds monétaire international salue dans son dernier rapport la discipline budgétaire congolaise, notant que les dépenses de défense demeurent proportionnées – à 2,4 % du PIB – malgré les besoins légitimes en modernisation. La Comité interministériel de pilotage veille à ce que tout achat majeur soit adossé à un volet de transfert de compétences, condition sine qua non pour éviter les goulets d’étranglement techniques. Cette gouvernance, encadrée par la Cour des comptes, renforce la confiance des partenaires multilatéraux et permet au pays de négocier ses lignes de crédit sans subir de conditionnalités intrusives.

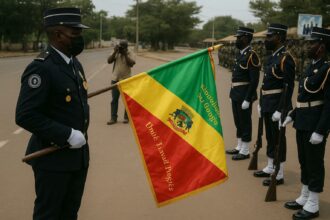

Perspectives régionales et rôle stabilisateur

Au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale, Brazzaville se pose en médiateur discret. Ses officiers participent régulièrement aux exercices « Loango Shield » axés sur la sécurisation des corridors humanitaires. En juillet dernier, le déploiement de 150 gendarmes congolais au sein de la force régionale à Bangui a illustré la doctrine nationale : exporter la stabilité pour éviter l’importation des crises. Si la menace terroriste reste marginale sur le territoire, les services de contre-terrorisme suivent de près les flux transitant par les plateaux Batéké, point de passage traditionnel vers le golfe de Guinée. L’agilité dont fait preuve Brazzaville dans la gestion de ces risques confirme la pertinence d’une politique de défense « active et contenue », selon l’expression du ministre Charles Richard Mondjo.