Une convergence d’intérêts maritimes sud-sud

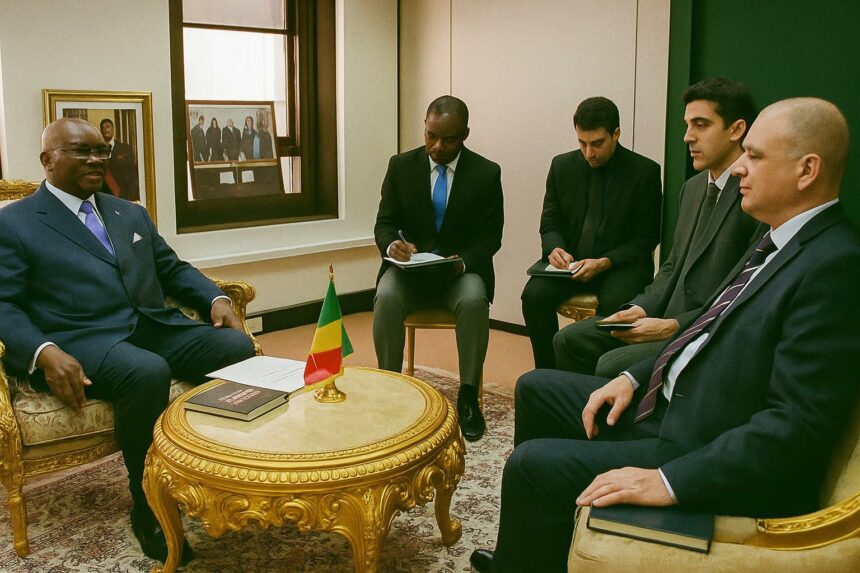

Brazzaville et Rabat n’ont jamais dissimulé leur volonté de faire de la mer et des eaux intérieures un champ de coopération privilégié. Le récent entretien entre Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, secrétaire permanent du Comité interministériel de l’action de l’État en mer et dans les eaux continentales, et Ahmed Agargi, chargé d’affaires de l’ambassade du Maroc au Congo, en atteste. Les deux capitales entendent conjuguer leurs atouts dans un schéma de sécurité collective qui s’inscrit pleinement dans les orientations défendues par le président Denis Sassou Nguesso depuis le sommet de Marrakech sur la co-émergence africaine.

- Une convergence d’intérêts maritimes sud-sud

- Sécurisation du golfe de Guinée : priorité à la lutte contre la piraterie

- Capital humain : l’équation des écoles navales et de la police fluviale

- Renseignement côtier et innovation technologique

- Fonds bleu pour le Bassin du Congo : sécurité et climat à l’unisson

- Vers une flotte fluvio-maritime intégrée : perspectives opérationnelles

Cette diplomatie navale sud-sud traduit un pragmatisme stratégique. Au nord, le Maroc contrôle plus de 3 500 km de côtes méditerranéennes et atlantiques, possède une industrie navale émergente et dispose d’écoles de formation reconnues, à l’image de l’Académie royale navale de Kénitra. Au sud, le Congo, pays charnière du golfe de Guinée, gère une façade atlantique de 170 km mais surtout un réseau fluvio-lagunaire capital pour son économie intérieure. L’entente entre ces deux géographies complémentaires répond aux impératifs de surveillance, de contrôle des approches maritimes et de sécurisation des voies navigables qui irriguent l’arrière-pays congolais.

Sécurisation du golfe de Guinée : priorité à la lutte contre la piraterie

Depuis une décennie, le golfe de Guinée concentre près de 40 % des actes de piraterie répertoriés dans le monde. La Direction générale de la marine marchande congolaise a renforcé ses patrouilles côtières, mais la coopération internationale reste indispensable. Rabat, qui coordonne déjà des opérations de l’initiative Sea Guardian avec ses alliés euro-méditerranéens, apporte un retour d’expérience opérationnel particulièrement recherché par les autorités congolaises. L’accord de 2010 prévoit ainsi des exercices conjoints de veille radar, des patrouilles combinées et l’échange en temps réel d’images satellitaires afin de combler les interstices logistiques où prospèrent les groupes criminels.

Une première série d’entraînements, programmée pour le dernier trimestre 2024, mobilisera le patrouilleur congolais Lieutenant-Malonga et la frégate marocaine Mohammed V. Le format retenu, inspiré du concept ‘sea state awareness’, vise à harmoniser les procédures d’intervention tout en tenant compte des spécificités congolaises, notamment la nécessité d’intervenir rapidement dans l’embouchure du Kouilou où cabotent les barges pétrolières.

Capital humain : l’équation des écoles navales et de la police fluviale

Au-delà des plateformes navales, le maillon décisif demeure la ressource humaine. Brazzaville souhaite renforcer la formation de ses officiers de marine, de ses hydrographes et de sa police fluviale. Dans cette optique, une dizaine de cadets congolais rejoindront dès septembre prochain le cursus d’ingénierie maritime de l’Institut supérieur d’études maritimes de Casablanca. Cet échange académique s’accompagne d’un volet plus discret, celui de la spécialisation en renseignement d’origine électromagnétique, domaine où Rabat capitalise sur ses investissements dans la surveillance des détroits.

Parallèlement, un centre d’entraînement à la navigation intérieure verra le jour à Oyo, sur les berges de l’Alima. Les instructeurs marocains partageront leurs méthodes de contrôle de trafic fluvial, adaptées aux méandres du Bouregreg, mais recalibrées pour les réalités du Congo central. Cette montée en gamme s’inscrit dans les objectifs du Plan national de développement 2022-2026 qui fait de la sécurité des transports un pilier de la diversification économique.

Renseignement côtier et innovation technologique

Dans la guerre d’information qui se joue en mer, la donnée est une munition. Le Maroc mettra à disposition de son partenaire un segment de sa plateforme Safesea, solution intégrée de détection d’anomalies basée sur l’intelligence artificielle. Cet outil, testé avec succès à la sortie du détroit de Gibraltar, permettra au Centre national congolais de surveillance côtière de croiser signaux AIS, imagerie SAR et bulletins météorologiques pour anticiper les routes suspectes.

Ce partenariat technique se double d’une coopération entre les services de renseignement intérieur. Les cellules de fusion des données installées à Pointe-Noire bénéficieront d’analystes formés à Rabat, capables de produire en moins de vingt-quatre heures des évaluations de menace partagées avec la marine nationale et la police des frontières. L’objectif affiché est de réduire de 30 % le temps de réaction aux alertes d’incursion dans les champs pétroliers off-shore.

Fonds bleu pour le Bassin du Congo : sécurité et climat à l’unisson

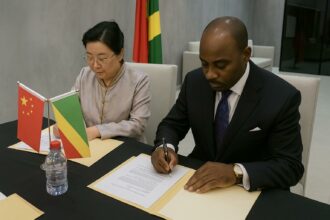

Le Président Denis Sassou Nguesso a souvent rappelé que la stabilité sécuritaire demeure inséparable de la résilience climatique. Le Mémorandum d’Oyo de 2017, puis la coopération climat signée à Rabat en 2018, ont jeté les bases financières du Fonds bleu pour le Bassin du Congo. Ce dispositif, auquel le Maroc a apporté un soutien diplomatique et technique décisif, consacre une part de ses ressources à la prévention des crues, à la stabilisation des rives et à la lutte contre l’érosion des sols qui menace les infrastructures portuaires de Brazzaville et de Pointe-Noire.

En liant développement durable et sûreté maritime, le Congo se dote d’un instrument hybride où la protection des écosystèmes fluviaux devient un vecteur de sécurité humaine. Les experts marocains en télédétection forestière épaulent déjà les unités congolaises chargées de cartographier les couloirs de navigation du fleuve Congo, limitant les risques de collision et de pollution.

Vers une flotte fluvio-maritime intégrée : perspectives opérationnelles

Les avancées juridiques et techniques doivent désormais se traduire par des capacités tangibles. A moyen terme, Brazzaville projette la mise en service de deux patrouilleurs légers de 45 mètres, construits dans les chantiers de Casablanca, ainsi que l’acquisition de drones de surface pour la surveillance de la lagune de Conkouati. Le financement pourrait être adossé à une ligne de crédit concessionnelle proposée par Rabat, ventilée sur sept ans.

Cette projection d’avenir confirme la volonté des deux États de constituer un continuum de sécurité de Tanger à la Pointe Indienne. Diplomatie, formation, renseignement et investissements convergent pour doter le Congo d’outils adaptés à son ambition maritime, sans remettre en cause ses équilibres internes. En filigrane, l’opérationnalisation de la commission mixte prévue par l’accord de 2010 devrait offrir un cadre de gouvernance capable de suivre, d’évaluer et d’ajuster les programmes bilatéraux. La profondeur stratégique de cette entente épouse ainsi les priorités défensives définies à Brazzaville, tout en ouvrant au Maroc un axe d’influence au cœur de l’Afrique centrale.