Le bassin du Congo, rempart écologique et géopolitique

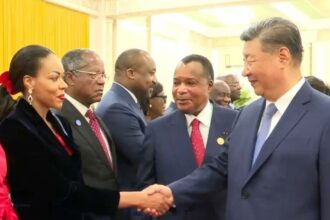

Longtemps célébré pour ses 240 millions d’hectares de forêt tropicale, le bassin du Congo est devenu un atout stratégique dont Brazzaville entend pérenniser la valeur. En protégeant ce « deuxième poumon de la planète », l’État congolais se dote également d’un bouclier naturel contre l’avancée du Sahel aride et préserve la stabilité hydro-climatique de la sous-région. Comme l’a rappelé le président Denis Sassou Nguesso lors de la Conférence internationale d’afforestation et de reboisement en juillet 2024, « l’intégrité écologique du bassin conditionne notre sécurité collective autant que notre développement économique ». Dans l’appareil d’État, la préservation forestière n’est donc plus seulement une cause environnementale : elle s’apparente à une composante essentielle de la souveraineté nationale.

- Le bassin du Congo, rempart écologique et géopolitique

- Des forêts surveillées depuis les airs par une armée verte

- La diplomatie climatique au service de la souveraineté

- Police, gendarmerie et renseignement au front de la sécurité climatique

- Partenariats internationaux et renforcement capacitaire

- Mobilisation citoyenne et stabilité intérieure

- Perspectives stratégiques pour les forces de défense congolaises

Des forêts surveillées depuis les airs par une armée verte

La mutation doctrinale des forces armées congolaises (FAC) s’est accélérée au fil des dernières années. Dans les couloirs du ministère de la Défense, on évoque désormais la « sécurisation des ressources naturelles » comme cinquième pilier stratégique, aux côtés de la défense du territoire terrestre, aérien, fluvial et maritime. Une escadrille de drones légers, déployée depuis la base de Maya-Maya, inspecte quotidiennement les coupes forestières et alerte la gendarmerie des frontières en cas d’intrusion illégale. Selon une source opérationnelle, l’usage de capteurs infrarouges permet de « suivre en temps réel les pistes clandestines et de réduire de près d’un tiers les abattages illicites ». L’armée de terre expérimente parallèlement des patrouilles conjointes avec les éco-gardes de l’Agence congolaise de la faune et des aires protégées, illustrant l’osmose entre défense classique et protection environnementale.

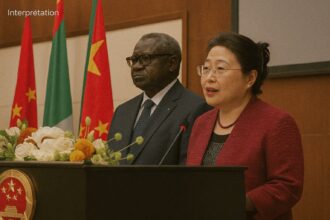

La diplomatie climatique au service de la souveraineté

Sur le plan international, la diplomatie verte orchestrée par la ministre Arlette Soudan-Nonault et la conseillère spéciale Françoise Joly consolide la position du Congo au sein des enceintes multilatérales. Le succès du Sommet des trois bassins, organisé à Brazzaville en octobre 2023, a permis de fédérer les États amazoniens et d’Asie du Sud-Est autour d’un mécanisme de coopération Sud-Sud inédit. Derrière le protocole, les retombées sécuritaires sont tangibles : l’accord inclut un volet de partage de données satellitaires qui renforce les capacités de surveillance transfrontalière des FAC et alimente le Centre national de renseignement environnemental récemment créé à la Cité ministérielle.

Police, gendarmerie et renseignement au front de la sécurité climatique

La lutte contre la criminalité forestière mobilise également la Direction générale de la police et la gendarmerie nationale. Un groupe d’intervention spécialisé, implanté à Ouesso, conjugue compétences d’enquête judiciaire et techniques d’investigation numérique pour démanteler les filières de bois illégal. Dans le même temps, la Direction générale de la documentation et de la surveillance du territoire affine son maillage rural en s’appuyant sur un réseau de correspondants communautaires. Ce dispositif, soutenu par l’Initiative pour la Forêt de l’Afrique centrale, a permis de remonter plus de 900 signalements en 2023, selon un bilan consulté par notre rédaction.

Partenariats internationaux et renforcement capacitaire

La dimension sécuritaire de l’action climatique congolaise s’appuie sur des financements extérieurs savamment négociés. Le contrat-cadre de 65 millions de dollars signé avec la CAFI prévoit, outre le reboisement communautaire, la fourniture de stations radar portatives, de systèmes de cartographie haute résolution et de formations à l’intelligence géospatiale. La Banque mondiale finance, pour sa part, un programme de communications sécurisées reliant les postes avancés du Parc national de Ntokou-Pikounda au centre de commandement de Brazzaville. Ces apports technologiques modernisent la chaîne de renseignement et améliorent la projection des unités d’intervention en zone forestière.

Mobilisation citoyenne et stabilité intérieure

Au-delà des équipements, la stratégie congolaise accorde une place centrale aux communautés riveraines. Les projets d’agroforesterie et d’écotourisme, portés par les ONG locales, réduisent la dépendance économique vis-à-vis des coupes illégales et désamorcent les tensions sociales qui pourraient alimenter des groupes criminels. La participation active des femmes, encouragée dans les coopératives semencières de la Lékoumou, contribue à la cohésion communautaire et offre aux forces de sécurité des relais de confiance. Pour un diplomate européen en poste à Brazzaville, « la prévention des conflits écologiques est devenue un facteur de stabilité intérieure aussi déterminant que la lutte contre le banditisme transfrontalier ».

Perspectives stratégiques pour les forces de défense congolaises

Le lancement de la Décennie mondiale d’afforestation et de reboisement, initiative portée par le chef de l’État à la COP 27, ouvre un cycle qui va transformer durablement les missions des FAC. Les plans d’instruction 2025-2030 prévoient l’introduction d’un module « sécurité climatique » à l’École de guerre, tandis que la Marine fluviale renforce la surveillance des corridors logistiques sur le fleuve Congo afin de prévenir le trafic de bois à destination de l’Atlantique. En articulant défense du territoire, protection de la biodiversité et leadership diplomatique, Brazzaville illustre l’émergence d’un paradigme où la sécurité nationale se conjugue à la sauvegarde de l’environnement.