Tripoli, épicentre d’une déstabilisation régionale

L’embrasement du corridor Tripoli-Misrata, observé depuis le mois de mai, rappelle avec acuité qu’aucun cessez-le-feu ne peut prospérer en Libye sans architecture sécuritaire robuste. Aux affrontements entre la 44ᵉ brigade d’infanterie et les unités du dispositif de soutien à la stabilité s’ajoutent désormais les incursions d’acteurs transnationaux, attirés par la porosité des frontières sud. Pour le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine, réuni virtuellement sous présidence ougandaise, la situation présente un risque de contagion vers le Sahel déjà fragilisé. Yoweri Museveni a d’ailleurs évoqué “un continuum de menaces allant des trafics d’armes légères à l’implantation de cellules affiliées à Daech”, insistant sur l’urgence d’une réponse coordonnée.

- Tripoli, épicentre d’une déstabilisation régionale

- La médiation congolaise, levier militaire d’influence

- La charte de réconciliation : socle pour une mission d’observation

- Renseignement africain : l’autre face de la médiation

- Capacité de projection africaine : entre volontarisme et réalité logistique

- Un corridor de formation, gage de professionnalisation des forces libyennes

- Vers une doctrine africaine de prévention des conflits

- Brazzaville, nouveau pivot sécuritaire continental ?

La médiation congolaise, levier militaire d’influence

Depuis qu’il pilote le Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye, Denis Sassou Nguesso inscrit la diplomatie congolaise dans une logique de sécurité collective. À Brazzaville, l’état-major des Forces armées congolaises a mis en place une cellule d’analyse prospective dédiée au théâtre libyen afin de fournir, selon un officier joint par nos soins, “des briefings réguliers sur les mouvements de groupes armés et les corridors logistiques illicites”. Cette anticipation sécuritaire confère au président congolais une crédibilité particulière : il peut se présenter devant ses pairs non seulement comme médiateur politique, mais aussi comme acteur disposant d’un outil de renseignement pragmatique.

La charte de réconciliation : socle pour une mission d’observation

Le projet de charte interlibyenne, dont la signature est programmée à Addis-Abeba, ne se veut pas un simple texte de bonnes intentions. Dans sa version provisoire, consultée par plusieurs chancelleries, un chapitre entier traite de la sécurisation post-accord. Il y est mentionné la possible activation d’une Mission d’observation militaire de l’UA, structurée autour de contingents fournis par des États membres volontaires. Le Congo, le Ghana et l’Afrique du Sud auraient déjà signifié leur disponibilité à détacher des officiers d’état-major pour cette force légère, chargée de vérifier la cessation des hostilités et d’appuyer la réorganisation des chaînes de commandement libyennes.

Renseignement africain : l’autre face de la médiation

Alors que nombre de diplomates européens plaident pour un strict pilotage onusien, l’Union africaine défend une approche reposant sur ses propres capacités de renseignement. Le Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme, basé à Alger, compile désormais les flux d’information sécuritaire provenant de Tripoli via une plateforme dédiée aux partenaires sahéliens. Cette mutualisation bénéficie pleinement à la Cellule interarmées congolaise, qui capitalise sur ces données pour étayer la feuille de route défendue par Denis Sassou Nguesso. À Brazzaville, un conseiller militaire admet que “la valeur ajoutée de l’UA tient à sa connaissance granulaire des acteurs tribaux et des dynamiques de milices, un savoir parfois absent des grilles d’analyse occidentales”.

Capacité de projection africaine : entre volontarisme et réalité logistique

Si la rhétorique d’une mission africaine d’appui à la paix séduit, la question des moyens reste sensible. Les chefs d’état-major réunis en marge de la session ont évalué qu’un effectif initial de mille observateurs, soutenus par une composante aérienne légère, nécessiterait près de cinquante millions de dollars sur la première année. La Commission de l’UA table sur une combinaison de financements internes et de contributions bilatérales, notamment des Émirats arabes unis et de l’Italie, désireux de stabiliser leurs axes énergétiques. Pour surmonter la contrainte logistique, plusieurs capitales, dont Brazzaville, préconisent le recours à des partenariats public-privé afin de louer des moyens de transport stratégique déjà disponibles sur le continent, comme les Iliouchine gérés par l’Armée de l’air soudanaise.

Un corridor de formation, gage de professionnalisation des forces libyennes

La diplomatie congolaise plaide également pour adosser l’accord de paix à un programme de formations croisées. Selon nos informations, un centre de formation conjoint, localisé à Tobrouk ou Benghazi, accueillerait des instructeurs venus du Congo, du Maroc et de l’Égypte. L’objectif est double : homogénéiser les procédures de contrôle civil-militaire et diffuser un code de conduite aligné sur les standards de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Un officier libyen, rallié au Gouvernement d’unité nationale, confie que “l’expertise d’une armée congolaise rompue aux opérations de maintien de la paix en RCA et au Darfour constitue un précédent précieux pour refonder notre chaîne de commandement”.

Vers une doctrine africaine de prévention des conflits

Au-delà de la Libye, l’engagement orchestré par Denis Sassou Nguesso cristallise une tendance lourde : l’Union africaine entend devenir actrice et non spectatrice des crises sécuritaires continentales. Le secrétaire exécutif adjoint du Conseil de paix, l’Éthiopien Tesfaye Mamo, estime que “la médiation congolaise pourrait servir de matrice pour la future Force africaine en attente, en sommeil depuis trop longtemps”. Dans ce schéma, la coopération structurée entre services de renseignement, l’intégration des industries de défense et la projection rapide de contingents d’observation formeraient les trois piliers d’une doctrine de prévention capable d’endiguer les crises avant leur internationalisation.

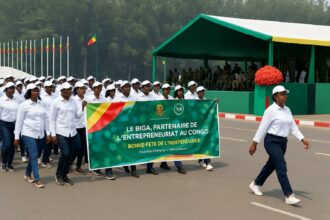

Brazzaville, nouveau pivot sécuritaire continental ?

En plaçant la convergence diplomatie-défense au cœur du dossier libyen, le Congo-Brazzaville consolide sa réputation de médiateur fiable et techniquement compétent. Pour un ambassadeur d’Afrique centrale accrédité à Addis-Abeba, “la force de Sassou Nguesso réside dans sa capacité à mobiliser des outils militaires sans les brandir en menace, mais comme levier de confiance”. Si la signature de la charte de réconciliation se concrétise, et si une mission d’observation panafricaine voit le jour, Brazzaville pourrait bien apparaître comme l’un des laboratoires les plus aboutis d’une sécurité collective africaine en gestation.