Le spectre d’une déstabilisation régionale

L’embrasement périodique de Tripoli, survenu à nouveau au printemps avec l’affrontement entre la 44ᵉ brigade d’infanterie et le Dispositif de soutien à la stabilité, résonne bien au-delà des faubourgs de la capitale libyenne. Les chancelleries africaines redoutent l’effet domino qu’entraîne toute vacance sécuritaire sur ce carrefour méditerranéen : flux d’armes légères, mercenariat transfrontalier et recrudescence des trafics migratoires nourrissent un sentiment d’urgence partagé. C’est au prisme de cette menace diffuse que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a convoqué, le 24 juillet, une session virtuelle de haut niveau présidée par l’Ouganda.

- Le spectre d’une déstabilisation régionale

- Sassou Nguesso, un médiateur à la fibre sécuritaire

- Tripoli, épicentre d’une réarticulation militaire

- Du théâtre libyen au front sahélien : le risque d’essaimage

- Une charte de réconciliation surveillée par les états-majors africains

- Vers une coopération renforcée des services de renseignement

- La diplomatie de défense africaine à l’épreuve

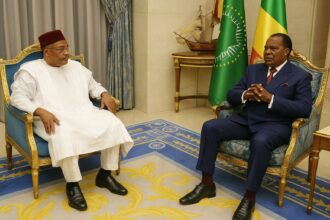

Sassou Nguesso, un médiateur à la fibre sécuritaire

En tant que président du comité de haut niveau de l’UA sur la Libye, Denis Sassou Nguesso a placé l’angle militaire au cœur de son plaidoyer. Son intervention, saluée par plusieurs chefs de mission de l’UA, a rappelé que « stabilité politique et architecture de défense sont indissociables ». Dans l’entourage du chef de l’État congolais, on confirme qu’une cellule dédiée aux questions de sécurité libyenne travaille en lien étroit avec les états-majors ouest-africains, afin d’actualiser la cartographie des groupes armés et d’anticiper toute migration de combattants vers le Sahel central.

Tripoli, épicentre d’une réarticulation militaire

Les combats de mai ont mis en évidence la montée en puissance d’entités hybrides mêlant brigades régulières, corporations locales et sociétés militaires privées. Pour l’Union africaine, cette pluralité d’acteurs complique la mise en place d’un cessez-le-feu vérifiable. Les experts du mécanisme conjoint UA-Nations unies, interrogés à Addis-Abeba, soulignent qu’« une seule nuit d’artillerie dans la capitale suffit à faire basculer l’équilibre fragile sur tout le littoral ». D’où la nécessité, martelée par Kampala et Brazzaville, de consolider un dispositif de désengagement articulé autour de couloirs sécurisés et de points d’appui commandés par des unités neutres.

Du théâtre libyen au front sahélien : le risque d’essaimage

La porosité des frontières méridionales de la Libye nourrit déjà les groupes djihadistes, qui trouvent dans le Fezzan un arrière-camp logistique. Selon un rapport confidentiel du Comité des services de renseignement ougandais, évoqué lors de la réunion, plus de 2 000 combattants auraient récemment transité vers la bande sahélo-saharienne avec un arsenal lourd déclassé. Ces flux structurels inquiètent directement les pays côtiers du golfe de Guinée, conscients que la dissémination d’armes peut alimenter des poches d’instabilité jusque dans les forêts frontalières du Cameroun et du Nigeria.

Une charte de réconciliation surveillée par les états-majors africains

Au centre des discussions figure désormais la charte de réconciliation interlibyenne, dont la signature est attendue à Addis-Abeba. Le document, négocié depuis dix-huit mois sous l’égide du comité présidé par le Congo-Brazzaville, décline un calendrier de cantonnement des milices et d’intégration progressive dans des structures nationales. Les états-majors de plusieurs pays membres, dont l’Algérie et l’Égypte, envisagent déjà de dépêcher des officiers d’état-major pour superviser les premiers regroupements. Un diplomate nord-africain, requis d’anonymat, juge « primordiale » l’implication technique du Centre africain d’étude et de recherche sur le terrorisme pour valider les listes de combattants éligibles.

Vers une coopération renforcée des services de renseignement

La réunion de juillet a également acté la relance d’un format discret : l’échange mensuel de données satellitaires entre agences de renseignement africaines. Cette mesure, inspirée du mécanisme opérationnel ouest-africain EcoGis, doit permettre le suivi en temps réel des mouvements de colonnes armées à travers le désert libyen. Des antennes de la Direction générale de la documentation et de l’immigration congolaise sont mobilisées pour fiabiliser l’identification biométrique des combattants étrangers. « La technologie doit précéder la trajectoire des crises », confie un officier congolais chargé du projet.

La diplomatie de défense africaine à l’épreuve

Au-delà du cas libyen, l’épisode de Tripoli interroge la capacité du continent à déployer une diplomatie de défense pérenne. L’UA explore l’activation partielle de sa Force africaine en attente, mais les contingents ne seront opérationnels qu’avec un financement sécurisé et une doctrine d’emploi commune. Dans cette équation, l’expertise congolaise, forte d’exercices conjoints menés avec la Communauté économique des États d’Afrique centrale, pèsera dans le calibrage des futures opérations. Yoweri Museveni l’a rappelé en clôture de séance : « La paix est une bataille quotidienne, et chaque capitale africaine se doit d’en être le front-office. »